Unser Tipp des Monats ist das ...

Waldnaabtal zwischen Falkenberg und Windischeschenbach

Ein „Canyon“ durch das Falkenberger Granitmassiv

Zusammenfassung:Das Waldnaabtal zwischen Falkenberg und Windischeschenbach gehört zu den

schönsten Talstrecken der nördlichen Oberpfalz und im GEOPARK Bayern-Böhmen. Eingetieft hat sich die in engen Talmäandern

auf 12 Kilometern Länge hinschlängelnde Waldnaab in den Granit der Falkenberger Hochfläche. Imposante Felsformationen

begleiten die Uferwege und immer wieder unterbrechen Felsschwellen und Blocksammlungen den Lauf des Gewässers. Das Waldnaabtal

ist ein beliebtes Wander- und Radfahrziel.

Ein Flusstal als Geotop

Zu Geotopen gehören entsprechend der von der Ad-Hoc AG Geotopschutz (1996; 1. Aufl.) ausgearbeiteten Leitlinien u.a.

auch „Landschaftsformen an der Erdoberfläche, die durch natürliche Vorgänge entstanden sind“. Dabei sind diese räumlich

nicht begrenzt, so dass ganze Landschaftseinheiten, wie z.B. ein besonderer Abschnitt eines Flusstales, dazu gehören können.

Im GEOPARK Bayern-Böhmen gehört das Waldnaabtal zwischen Falkenberg und Windischeschenbach mit

seinem „canyonartigen“ Charakter, seinen Felsbastionen und flussmorphologischen Besonderheiten zu den

sehenswertesten Tälern der Region. Zwischen Hammermühle im Norden und dem einmündenden Frombach ist das

Waldnaabtal als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Im Geotop-Kataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) wird das „Geotop Waldnaabtal“ wie folgt

beschrieben: „Im Naturschutzgebiet quert die Waldnaab zwischen Falkenberg und Windischeschenbach auf einer

Länge von 12 km das Falkenberger Granitmassiv. Das schluchtartig eingeschnittene Flusstal verdient den

Namen ‚Canyon‘. Erosionshohlkehlen und Schleifspuren in den Felswänden bezeugen, wie sich der Fluss

relativ schnell in den Untergrund fraß, als sich das Gebiet zu heben begann. Nördlich des Sauerbrunnens

ist der Waldnaabdurchbruch als besonders enge Stelle mit vielen Findlingen im Flussbett zu finden.“

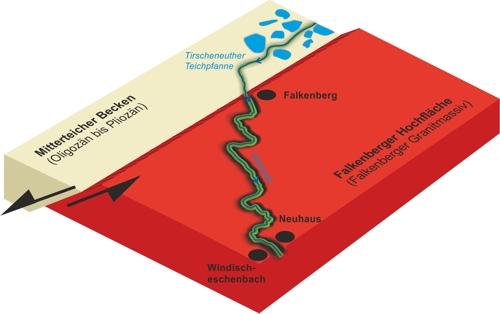

Schematisches Blockbild zum Eintritt der Waldnaab aus dem Mitterteicher Tertiär-Becken

in den sich hebenden "Falkenberger Block".

Zur Geologie des Waldnaabtals

Die Waldnaab tritt, nachdem sie mäandrierend entlang des Südrandes des Mitterteicher Tertiärbeckens das wenig reliefierte Becken durchflossen hat (mittlere Höhe 480 – 490 m ü. NN), bei Gumpen in das Granitgebiet des Falkenberger Plutons ein. Die zuvor weitläufige Talung mit breiter Aue verengt sich dabei deutlich. Im Bereich der Troglauer Mühle wird sie bereits von bis zu 20 Meter hohen granitenen Felswänden begleitet. Die am Fluss vorkommenden Erosionshohlkehlen dienten den Menschen schon während der Stein- u. Urnenfelderzeit (12.000 bzw. 800 v. Chr.) als Unterstand, worauf archäologische Funde hindeuten. Die Felsengruppe ca. 250 m östlich der Troglauer Mühle ist als Naturdenkmal ausgewiesen und damit ein geschütztes Geotop (Bay. GK* Nr. 377R014). * GK = Geotop-Kataster

Geologische Karte des Umfeldes des Waldnaabtal. Datengrundlage: dGK 1:25.000 Bay. LfU/Umweltatlas. Bearbeitet mit QGIS.

Das jungtertiäre Flachrelief ist älter als das Einschneiden der Waldnaab. Da es höher liegt als das Flachrelief des Mitterteicher Beckens, von dem aus die Waldnaab ins Falkenberger Granitgebiet eintritt, hatten beide ursprünglich ein gleiches Niveau bzw. das Mitterteicher Becken sogar eine etwas höhere Lage. Ob dessen heutige tiefere Lage auf tektonische Bewegungen oder Erosion zurückgeht, ist nicht geklärt. Der Verlauf der Waldnaab durch das Falkenberger Granitmassiv hat somit eine epigenetische Anlage, d.h., der Fluss hat sich spätestens von der jungtertiären Abtragungsfläche phasenhaft in sein heutiges Tal eingetieft. Dies wird im Übrigen auch schon durch gut erkennbare Flussterrassen im Waldnaabtal ersichtlich.

Schematischer Querschnitt durch das Waldnaabtal und die angrenzende Hochfläche mit tiefgründigem Verwitterungsmantel über dem Verwitterungsbasisrelief (etchsurface); nicht maßstabsgetreu. Bildquelle: Infomaterial GEOPARK Bayern-Böhmen.

Der Falkenberger Granit

Der Falkenberger Granit ist Teil des großen Nordoberpfalz-Plutons. Dieser setzt sich aus mehreren Granitkörpern zusammen, die zum Ende der Variszischen Gebirgsbildung in rascher zeitlicher Folge intrudiert sind (315 – 325 Mio. Jahre v.h.). Den größten Komplex bildet mit einer Ausdehnung von 35 x 25 Kilometern der Falkenberger Granit. Eines seiner Hauptmerkmale ist das oft porphyrische Gefüge aus einer fein- bis mittelkörnigen Grundmasse aus Quarz, Feldspat und Glimmer (vorwiegend der dunkle Glimmer Biotit) und bis über 10 cm große Einsprenglinge (Kalifeldspat).

Der Falkenberger Granitkomplex liegt innerhalb der Kristallinzone des Moldanubikums i.w.S., die aus den Baueinheiten des Moldanubikums i.e.S. und der des überschobenen Bohemikums bzw. der „Zone von Erbendorf-Vohenstrauß“ (ZEV) besteht. Die ZEV liegt westlich des Falkenberger Granits, das Moldanubikum i.e.S. östlich davon.

Falkenberger Granit mit seinem typischen porphyrischen Gefüge.

Das Waldnaabtal

Das Waldnaabtal hat zwischen Gumpen und Johannisthal bei Windischeschenbach eine Länge von rund 12 Kilometern. Zwischen Gumpen und rund 2,5 Kilometer westlich von Falkenberg fließt die Waldnaab in Talmäandern etwa in NO-SW Richtung, anschließend für rund 4 Kilometer N-S, um bis Johannisthal wieder in die NO-SW Richtung einzuschwenken.

Nach dem Zusammenfluss mit der Fichtelnaab kurz nach Johannisthal fließt sie entlang des Westrandes des Falkenberger Granits zunächst in NNW-SSO, dann in N-S Richtung bis Weiden i.d. Oberpfalz. Die genannten Richtungen markieren die übergeordnete Abflussrichtung. Innerhalb dieser Bereiche orientieren sich die Talmäander mit sich abwechselnder NW-SO und NO-SW Richtung offensichtlich am vorherrschenden Kluft- und Bruchsystem.

Das Waldnaabtal ist auf einer Strecke von rund sechs Kilometern zwischen der Hammermühle und dem Zufluss des Frombachs als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Dieses umfasst rund 180 Hektar. Das Tal begleiten schattige Hang- und Schluchtwälder; auf den Auenwiesen findet sich eine außergewöhnlich vielfältige Flora u.a. mit Schwalbenwurz, Geißblatt, Teufelskralle, Gelbem Fingerhut, Türkenbundlilie, Bärlapp, Seidelbast, Sonnentau, Leberblümchen, Arnika und Lichtnelke. Bemerkenswert ist auch der Vogelbestand: Raufußkauz, Sperlingskauz, Uhu, Eisvogel und Wasseramsel. Auf den Feuchtwiesen lässt sich auch der Weißstorch antreffen.

Impression Waldnaab.

Besondere Sehenswürdigkeiten im Waldnaabtal

Sehenswerte und 30 bis 50 Meter hohe Granitfelsen gibt es im Waldnaabtal reichlich. Um viele davon ranken sich zahlreiche Sagen (siehe unten). Einige waren auch Standorte von Burgen, von denen außer an den Enden des Tals in Falkenberg und in Neuhaus allerdings nichts übrig geblieben ist. Besonders hervorzuhebende Geotope sind

- Kammerwagenfelsen

- Amboss

- Sauerbrunnen

- Teufelsbutterfass

- Uferpfad

- Tischstein

- Gletschermühle.

Der Kammerwagenfelsen ist ein besonders nah an die Waldnnab herantretender Felsen. In seinen Felswänden lassen sich anhand der eingeregelten, bis mehrere Zentimenter großen Feldspäte eindrucksvoll „eingefrorene“ Fließgefüge der einst zähflüssig strömenden Gesteinsschmelze erkennen.

Teils eingeregelte Feldspäte am Kammerwagenfelsen.

GPS: 49.85356, 12.19599

Der Amboss ist ein durch die Sedimentfracht der Waldnaab zugeschliffener Felsblock im Bett der Waldnaab, dessen Form an das Werkzeug des Schmiedes erinnert.

Der Amboss (links).

GPS: 49.85201, 12.19158

Der Sauerbrunnen ist ein Quellaustritt, dessen Wasser – das aus einem Rohr aus dem Felsen fließt – einen erhöhten Kohlensäure-Gehalt (223 mg/l), bei einem eher niedridgen Eisengehalt (0,26 mg/l) aufweist. Die Gesamtmineralisation ist 1.303 mg/l. Die Quelle ist gemessen an ihren Mineral-Inhaltsstoffen eine Natrium-Calcium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Sulfat-Quelle (Werte und Bezeichnung nach Quentin 1970). Der Kohlenstoffdioxidgehalt (CO2) dürfte mit dem jungen Vulkanismus in der Region im Zusammenhang stehen.

Der Sauerbrunnen.

GPS: 49.84904, 12.18915

Das Teufelsbutterfass ist eine markante Felsschwelle im Bett der Waldnaab. Sie bildet im Fluss einen kleinen Katarakt. Bei niedrigem Wasserstand werden die Felsen vom Wasser umflossen, bei hohem schießen die Fluten eindrucksvoll darüber. In den Felsen lassen sich an manchen Stellen Strudellöcher erkennen.

Das Butterfass.

GPS: 49.84301, 12.18904

Das Butterfass bei höherer Abflussmenge.

Der Uferpfad ist ein naturbelassener Wanderpfad, der entlang des rechten Ufers der Waldnaab teils über Stege, die von Fels zu Fels führen, den Fluss begleitet. Wenn man ihn benutzen will, muss man unbedingt trittsicher sein.

Uferpfad.

GPS: 49.83927, 12.18800

Der Tischstein ist ein sehenswerter Felsen, der pilz- oder eben tischartig am rechten Ufer der Waldnaab thront. Die „Tischplatten“ verdanken ihre Entstehung den horizontalen Entlastungsklüften, die für den Granit typisch sind.

Tischstein mit Besuchern im Rahmen einer Führung des Geoparks.

GPS: 49.83101, 12.19024

Die Gletschermühle ist ein Strudelloch auf der linken Seite der Waldnnab. Es handelt dabei allerdings nicht um ein Strudelloch, das durch Gletscherwasser entstanden ist. Ständig über den Stein fließendes Wasser hat in einer kleinen Vertiefung liegendes Gesteinsmaterial oder auch einen Stein rotierend in Bewegung gehalten. Dieses hat sich dann wie ein Mühlstein in das Gestein hinein gearbeitet, dieses ausgehöhlt.

Die Gletschermühle.

GPS: 49.82845, 12.18924

„Ständig auf Arbeit“ – die besondere Morphodynamik der Waldnaab

Durch die Hebung des Falkenberger Granitmassivs tieft sich die Waldnaab immer weiter in ihr felsiges Flussbett ein. Die Tendenz zur Eintiefung äußert sich nicht nur in dem canyonartigen Talquerschnitt mit den talbegleitenden Granitfelsen, sondern auch in einem durchschnittlich stärkeren Gefälle zwischen Falkenberg und dem Zusammenfluss der Waldnaab mit der Fichtelnaab kurz vor Windischeschenbach. Der Vergleich des Gefälles von Fichtelnaab und Waldnaab bis dorthin und Überwindung der letzten 30 Höhenmeter zeigt dies deutlich. Die Fichtelnaab benötigt für diesen Höhenunterschied 8,5 Kilometer, die Waldnaab dagegen nur 5,5 Kilometer. Ihr Gefälle ist damit 1,5-fach größer als das der Fichtelnaab.

Zur Flussdynamik gehört aber auch der Transport der Flussfracht. Diese umfasst bei geringen Abflussmengen Ton, bei mittleren Sand, bei höheren Kies und bei besonders hohem, reißendem Abfluss sogar große Blöcke. Im Verlauf der Zeit stellen sich für einen Fluss jeweils charakteristische flussdynamische Steuerungsprozesse ein, die Abfluss und Sedimenttransport regulieren, um diese über die gesamte Flusslänge in einem Gleichgewicht zu halten.

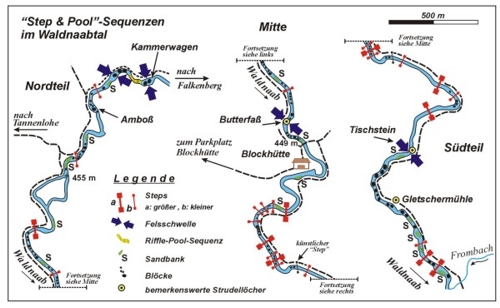

Kartierung von flussmorphologischen Besonderheiten entlang des Waldnaabtals.

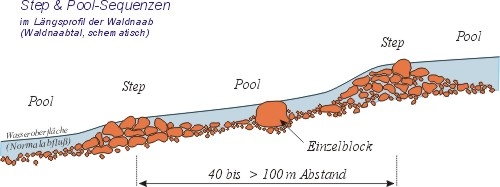

Zu den natürlichen abflussregulierenden Prozessen gehört die Ausbildung sogenannter „Riffle-Pool-„Sequenzen („Untiefen-Kolk“-) bzw. von „Step-Pool“-Sequenzen. Diese gehören im Flussbett der Waldnaab zu den prägenden Erscheinungen. „Steps“ bestehen in der Regel aus großen Blöcken, die auch einen markanten Sprung in der Gefällskurve des Flusses bedingen. Sie ragen bei einem Normalabfluss auch aus der Wasseroberfläche heraus. „Riffles“ setzen sich v.a. aus Schotter- und kleineren Blöcken zusammen. Sie sind meist nur bei Niedrigwasser oberhalb des Wasserspiegels zu sehen. Sie liegen aber so nahe an der Wasseroberfläche, dass sie den Abfluss sichtbar beeinflussen. Der Abfluss beschleunigt sich und die Wasseroberfläche wird unruhig. Durch den Einfluss des Flussbettes kommt es zu turbulentem Fließen.

Schema "Step & Pool"-Sequenz.

Die „Step/Riffle-Pool“-Sequenzen im Flussbett der Waldnaab bestehen aus einer mehr oder weniger regelmäßigen Abfolge von Block-/Stein- bzw. Schotteransammlungen („Steps“ bzw. „Riffles“) im Wechsel mit Block- und Stein-freien Laufabschnitten mit größerer Wassertiefe (= „Pools“). In einigen Abschnitten übernehmen die Felsschwellen die Funktion der „Steps“. Diese Sequenzen lassen sich bei einer Wanderung entlang der Waldnaab schon akustisch voneinander abgrenzen: ruhiges (laminares) Dahinfließen im Bereich der Pools, geräuschvolles und turbulentes Fließen beim Überwinden der „Steps/Riffles“. Da das Gefälle im Bereich der „Steps/Riffles“ größer ist, fließt das Wasser hier schneller ab, wird aber gleichzeitig auch durch die Reibung am Flussbett gebremst. Daher staut sich oberhalb das Wasser. Diese Stauwirkung aller „Step/Riffle-Pool“-Sequenzen im Waldnaabtal bremst den Abfluss auf dem gesamten Talstück mit dem stärkeren Gefälle. Ansonsten gäbe es im Unterlauf infolge des geringeren Gefälles und der dortigen Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit dort ständig Überflutungen.

Die „Steps“ (außer Felsschwellen), v.a. aber die „Riffles“ sind nicht ortsfest. Sie verlagern sich insbesondere bei hohen uns sehr hohen Abflussmengen. Es stellt sich dabei aber immer wieder eine regelmäßige Abfolge der „Steps/Riffles“ und „Pools“ ein, immer wieder auch mit ähnlichen Abständen.

Die verschwundenen Burgen

Die ehemaligen Burgen im Waldnaabtal waren Altneuhaus, Herrenstein sowie Schwarzenschwal. Von ihnen ist heute kaum mehr als ein Abschnittgraben, eine Art Burggraben, zu sehen. Sie werden daher als Burgställe bezeichnet und sind im Bayerischen Denkmalatlas verzeichnet (https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas).

Die Burg Altneuhaus war wahrscheinlich eine Nebenburg zur Burg Falkenberg. Sie lag auf der linken Seite der Waldnaab, kam später an die Leuchtenberger, 1309 an das Kloster Waldsassen. Seitdem verfiel die Burg. Da Mauerreste vollständig fehlen, dürfte es sich um eine hölzerne Turmburg (Blochwerk) gehandelt haben.

Auch die Burg Herrenstein – diese stand über der Einmündung des Gänsknickbaches in den Frombach, kurz vor dessen Einmündung in die Waldnaab – war vermutlich eine aus Holz errichtete Turmburg. Auch sie dürfte 1309 bereits bestanden haben und wechselte mehrfach ihre Besitzer zwischen den Ermersreuthern, den Leuchtenberger und dem Kloster Waldsassen. Zerstört wurde die Burg wohl während der Hussitenkriege, die zwischen 1419 und 1434 Mitteleuropa überzogen. Seitdem ist der Ort nur noch als Wüstung bekannt.

Die Burg Schwarzenschwal liegt am nächsten zur Blockhütte, dem Zentrum des Waldnaabtals, auf der rechten Seite der Waldnaab und auf einem sehr hohen Granitfelsen. In den historischen Quellen wird sie als „castrum“ bezeichnet und dürfte daher größer als die beiden zuvor genannten Burgen gewesen sein. 1227 wird ein „Heinrich Scwarceswale“ genannt. Auch diese Burg ging später an das Kloster Waldsassen. 1387 hatte sie ein Marquard von (Markt-) Redwitz in Besitz, der sie aber an einen Peter Pfreimder verpfändete. Dieser wiederum verkaufte die Burg 1409 zurück an das Kloster Waldsassen. Bewohnt schien sie aber wohl seit Mitte des 14. Jahrhunderts nicht mehr gewesen zu sein. Danach verfiel die Burg, wird jedoch als markante Grenzmarke immer wieder mal genannt.

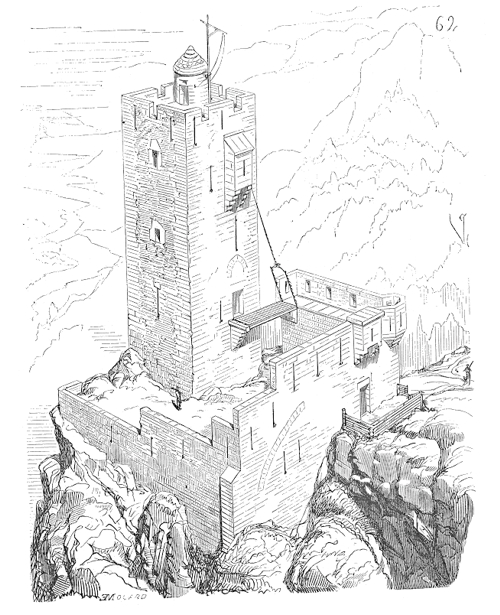

So könnten die Burgen im Waldnaabtal ausgesehen haben: Darstellung einer Turmburg. Bild aus: Eugène Viollet le Duc (1856): Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XIe siècle. – Fig. 62 (wikipedia.de; allgemeinfrei).

Sagen im Waldnaabtal

Des Teufels Butterfass

Ein Ritter Kuno von Falkenbarg verfolgte einst mit seinen Knappen eine holde Maid, die auf blumiger Au ihr Linnen bleichte. Wie ein gehetztes Reh floh die geängstigte Jungfrau die Naab entlang, bis ihr auf einmal eine steile Felswand den Schritt hemmte. Schon waren ihre die Verfolger nahe, da stürzte sie sich mutig mit dem Rufe „Dass Gott Genad!“ in die Fluten der Naab und erreichte auch wirklich glücklich das andere Ufer. Aber da war es plötzlich hinter ihr stille, und wie sie sich umsah, da waren Ritter, Knappen und Ross in Stein verwandelt. Und seitdem hört man zur Zeit des Abendläutens klagende Jammerlaute im wilden Felsengewirr.

Aus: J. Weidner „Waldnaabtal und Steinwald“

Der verwunschene Kammerwagen

Als einst der Ausstattungswagen eines Burgfräuleins von Schwarzenschwal durch das Naabtal fuhr und schwieriges Terrain die Fahrt hemmte, da stieß der ergrimmte Fuhrmann eine böse Verwünschung aus, die sogleich in Erfüllung ging. Plötzlich erschien nämlich der als Verderber herbeigerufene Teufel und verwandelte Wagen und Ross in Stein. Daher werden die mehr formenreichen Partien der Fels-Szenerie als die Köpfe der versteinerten Pferde und die hoch aufgeschichteten Granitbänke als die einstigen Betten des Kammerwagens gedeutet.

Aus: J. Weidner „Waldnaabtal und Steinwald“

Das Geigerlein auf dem Tischstein

Einst verirrte sich ein bezechtes Geigerlein von Falkenberg nach Ausübung seiner Kunst auf dem Rückweg in seine Heimat am Schwarzenschwal und geriet in die hochgehenden Wogen der Naab. Die wilden Gewässer trugen den Geiger bis zum Tischstein, auf welchem er letzte Zuflucht fand. Als sein Rufen ungehört verhallte, griff er in seiner Todesangst zu seiner Fiedel, um vielleicht, dieser Töne entlockend, Hilfe herbeizuführen. Doch all sein Mühen war umsonst, herzlose Wellen führten den Mann samt seinem Instrument den tosenden Fluss hinab, dem nassen Grabe zu. Alljährlich an dessem Todestage sieht man den Geiger im Morgengrauen auf dem Steine sitzen, bemüht, seiner Geige hilfebringende Töne zu entlocken.

Aus: M. Burgmayer & W. Bauernfeind, „Führer durch das Waldnaabtal“ (entnommen aus Knott, P. & Wilhelm, S.; o.J.)

Literatur (Auswahl)

KNOTT, P. & WILHELM, S. (o.J.): Naturschutzgebiet Waldnaabtal. – Informationsbroschüre, 16 S. (zzgl. 6-seitiger Einklapptafel); Tirschenreuth (Tourismuszentrum Landkreis Tirschenreuth).

PETEREK, A. & VOLLRATH, H. (2004): Landschaft aus Granit. – In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 16: 139 – 153; Pressath (Bodner Verlag).

WEIDNER, J. (1907): Waldnabtal und Steinwald. Beschreibung und Führer. – Mit Karte und Bildern; Weiden (Taubald).

Weitere Bildimpressionen

Hinweis

Das Waldnaabtal ist zwischen Hammermühle westlich Falkenberg und der Einmündung des Frombaches ein 180 Hektar großes Naturschutzgebiet.

Zur Orientierung

Das Geotop liegt zwischen den Ortschaften Falkenberg und Windischeschenbach.

Das Tal ist autofrei; es gibt mehrere Ausgangspunkte für Wanderungen.

Wanderparkplätze gibt es an folgenden Lokalitäten:

- Hammermühle (westl. Falkenberg)

GPS: 49.85825, 12.21252

Zuweg: 1,2 km - Pendlerparkplatz Autobahnausfahrt Falkenberg

GPS: 49.85896, 12.18285

Zuweg: 1,2 km - Tannenlohe

GPS: 49.85601, 12.17362

Zuweg: 1,7 km - Ödwalpersreuth/Blockhütte

GPS: 49.84017, 12.18035

Zuweg: 700 m - Johannisthal

GPS: 49.81320, 12.16589

Zuweg: 3,5 km (bis NSG)

49.84051, 12.18992 (Blockhütte)

Die Blockhütte ist ein Biergarten; derzeit jedoch geschlossen (2024)

Zugang

Zugang jederzeit möglich; Start von den oben beschriebenen Wanderparkplätzen aus.

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen ....

- Museum Burg Falkenberg [Webseite]

- Rundweg Graf-Schulenburg-Park (entlang Waldnaab unterhalb der Burg)

[Webseite] - GEO-Zentrum an der KTB, Windischeschenbach [Webseite]

- Waldnaab-Museum, Windischeschenbach [Webseite]

- Naturschutzgebiet und Teichpfanne Waldnaabauen, Tirschenreuth [Webseite]

Archiv

Lagekarte

Lageplan im BayernAtlas